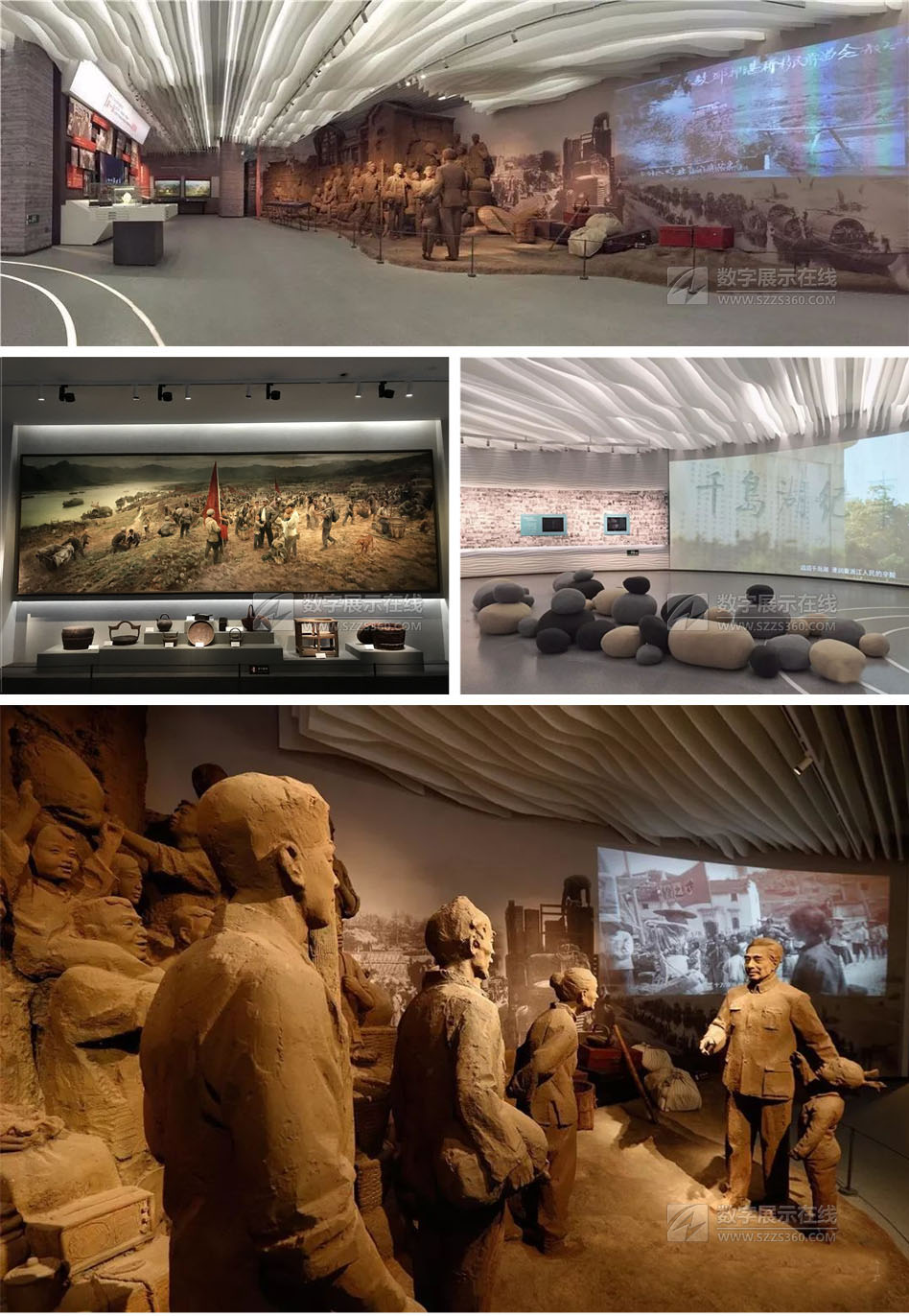

| 該展廳在還原的徽派古建筑里,分戲曲舞樂、傳統技藝、民間習俗、非遺傳承四大板塊展示了淳安80余項非遺項目。

|

| 有在戲曲領域獨樹一幟的淳安睦劇、有“中華一絕”美譽的八都麻繡、有曾獲中國文聯民間藝術“山花獎”的淳安竹馬、有沿承七百多年歷史的豬頭祭祖習俗…… |

|

|

|

這些以口口相傳為主要形式的非物質文化遺產,被還原出原有風貌,定格成永恒經典,展示在大家面前。 |

|

|

|

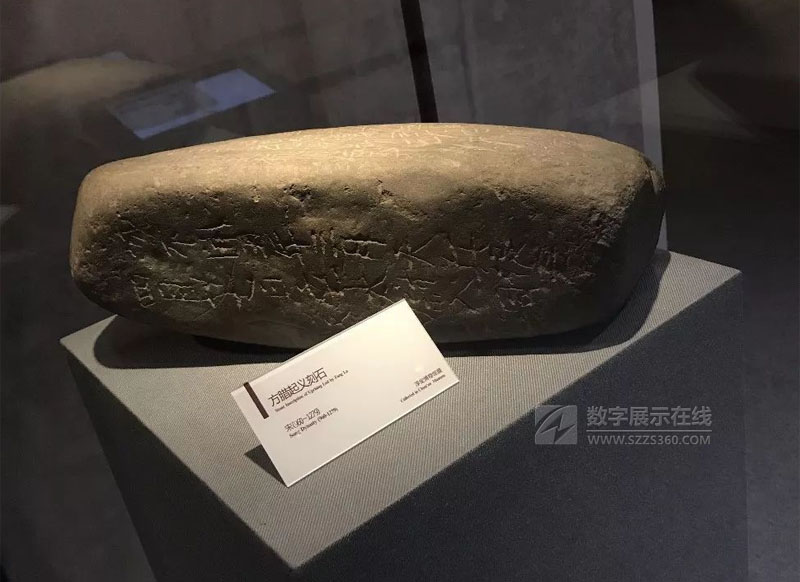

刻石重約16.16千克,是一塊天然鵝卵石,呈不規則整橢圓形,四面皆陰刻楷書銘文,共11行。記載了方臘起義和被俘的時間、地點,以及義軍攻打趙宋王朝州、縣的路線,有重要的史料價值;1988年3月淳安縣潭頭鄉(今文昌鎮)王家村出土。后經鑒定為一級文物。 |

方臘(公元1048-1121年),又名方十三,北宋睦州青溪縣萬年鎮(今淳安威坪)碣村人,北宋末年方臘利用食菜事魔教組織群眾,于徽宗宣和二年(公元1120年10月)舉行起義,聚眾百萬,攻占六州五十二縣,包括今浙江省全境和安徽、江蘇南部、江西東北部的廣大地區。方臘自稱"圣公",年號"永樂",設置官吏將帥,建立自己的政權。北宋童貫率精兵十五萬南下鎮壓起義。北宋宣和三年(1121年)四月,起義軍最后一個據點青溪幫源洞被宋軍攻破,方臘父子等39人被俘。同年8月,方臘在汴京英勇就義,起義失敗。

《中國文物報》1988年9月16日第三版刊登了一篇由淳安縣文物管理委員會辦公室的鮑緒先、鮑藝敏二位同志撰寫的《一塊記載方臘起義的刻石》論文,該論文依據相關史料,對刻石文字內容(方臘起義的時間,攻打趙宋王朝州縣的路線,方臘最后被俘的時間,刻石人等)進行了考證,證實該刻石是一件不可多得的,可以佐證方臘起義歷史的實物史料。 |

|

首頁|資訊|訪談|新品|案例|方案|招標|技術|會議|企業|產品|展會|專題|人才

首頁|資訊|訪談|新品|案例|方案|招標|技術|會議|企業|產品|展會|專題|人才 首頁|資訊|訪談|新品|案例|方案|招標|技術|會議|企業|產品|展會|專題|人才

首頁|資訊|訪談|新品|案例|方案|招標|技術|會議|企業|產品|展會|專題|人才