發布時間:2025-4-3 16:35:40

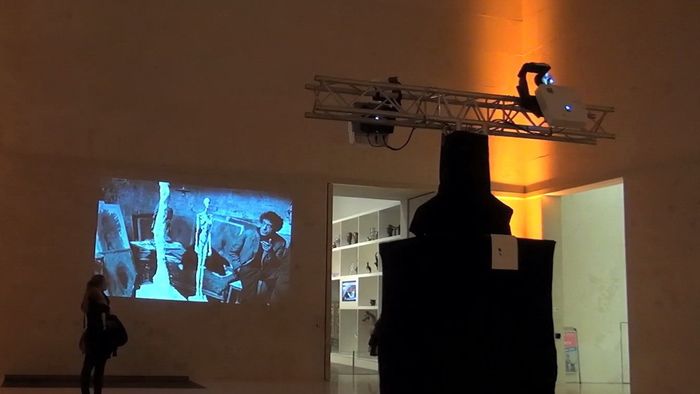

軌道鏡技術在維也納利奧波德博物館(Leopold Museum)的應用,是藝術與科技融合的典范。通過高精度動態投影,博物館成功將傳統靜態藝術品轉化為沉浸式互動體驗,賦予經典作品新的生命力。利奧波德博物館是全球規模最大的奧地利現代藝術收藏之一。他們利用軌道鏡+投影系統,讓藝術品仿佛插上了翅膀,不再受限于墻上固定的畫框里,可以任意展示在想要展示的地方,如屋頂、地板、墻角、大門旁等你希望它在的任何地方,同時還可以任意展示你想要展示的任何內容,如圖片、視頻、文字等。這一靜態轉為動態的展示變化,極大地提升了觀賞的趣味性和吸引力,增加了博物館的關注度和參觀人數。以下是技術應用的全方位解析:

一、項目背景與目標

1.藝術創新需求:利奧波德博物館以20世紀奧地利藝術為核心(如埃貢·席勒、克里姆特作品),吸引年輕觀眾并增強展覽互動性。

2.技術選擇:軌道鏡因其動態投影和精準控制能力,成為擴展藝術表達的理想工具。

二、核心技術實現

1.硬件配置

軌道鏡系統、投影設備。

2.軟件與交互設計

(1)畫面校正:進行實時幾何校正,適配展廳內不規則墻面與立柱,支持多點校準。動態邊緣融合技術消除多投影機拼接縫隙。

(2)互動開發:結合紅外傳感器捕捉觀眾位置與手勢,觸發內容變化。當觀眾靠近席勒畫作時,投影人物“走出畫框”并跟隨觀眾移動。

3.內容創作

(1)藝術數字化:對席勒的素描線條進行動態化處理,通過算法模擬筆觸生長過程(如從草圖到成品的演變)。

克里姆特《吻》中的金色裝飾元素被提取為粒子特效,隨背景音樂飄落。

(2)敘事增強:通過投影補充藝術史背景,例如展示席勒創作時的歷史影像片段,與畫作動態疊加。

三、典型應用場景

1.埃貢·席勒《自畫像》互動展

(1)技術實現:軌道鏡將畫中人物的手臂動態延伸至墻面,形成“觸摸觀眾”的視覺效果。

觀眾揮手時,投影人物同步轉頭,通過面部表情算法模擬目光接觸。

(2)觀眾反饋:互動率提升40%,參展時間平均延長15分鐘。

2.克里姆特作品的光影重構

案例:《生命之樹》的螺旋紋樣被轉化為動態投影,隨音樂節奏旋轉并擴展至整個展廳穹頂。

觀眾可通過手勢“撥動”投影中的金色葉片,觸發不同光影變化模式。

四、運營數據與成效

1.觀眾增長:應用軌道鏡技術后,18-35歲觀眾占比從22%提升至37%。

2.商業價值:衍生品銷售額增長28%(如限量版動態藝術數字藏品)。

利奧波德博物館的案例證明,軌道鏡技術能夠突破傳統展覽邊界,通過精準控制與創意編程,實現藝術、科技與觀眾的深度對話。這種模式為全球藝術機構提供了可復制的數字化轉型路徑。