歷經一年多更新改造,位于人民廣場的上海城市規劃展示館于 8月9日正式對外開放。觀眾可以通過微信公眾號或小程序在線預約,憑本人隨申碼“綠碼”和72小時內核酸陰性證明(24小時內核酸采樣證明無法入館)入館參觀。

解放日報·上觀新聞記者從館方獲悉,新館引入最前沿的科技手段,如VR、AR、全息影像、8K大屏、全球最大5D數字化城市沙盤,將上海的過去、現在和未來徐徐鋪陳開來,為觀眾提供硬核尖端的沉浸式互動體驗。

展陳內容更是細節滿滿,充滿巧思。作為全國首家城市規劃館和業內風向標,展陳里的每一個新故事,都藏著上海城市規劃展示館的轉型和探索。

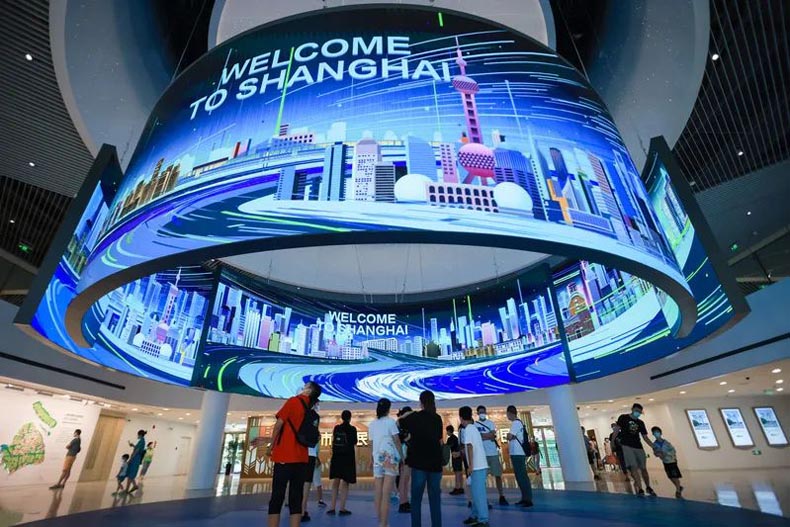

▲ 環形巨幕

一步一亮點

上海城市規劃展示館開館20年來,累計接待中外參觀者722萬余人次,其中60%是外籍人士。“這里是很多外國人到上海游覽的第一站,是世界了解上海的一扇窗。”工作人員表示,但因為展陳內容偏專業,本地人到訪比例不高。

如何吸引市民走進來,借助藝術、色彩、氛圍,讓專業館看起來“不專業”,讓內容設計不刻板,成了改造更新的重點。

上海城市規劃展示館館長杭燕表示,新一輪的展陳聚焦“上海2035總體”目標,致力成為認識上海、打卡上海的重要窗口,彰顯上海城市軟實力的新地標。以全新的理念打造智慧展館,運用新技術、新手段展現。

新館增加2000多平方米的展陳面積,展陳總面積占比高達70%,從1層到4層分別是序廳、人文之城、創新之城、生態之城4個主題展廳,共展示30個展項,40多個模型,近90部視頻短片,90000多字,以及500多張來自滬上攝影愛好者的作品,可謂一步一亮點:

步入序廳,映入眼簾的是一幅以綠色為底、金線勾勒的銅版雕刻作品,名為“城市大腦”,展示了未來數字化城市的多中心結構,如同人類大腦的神經元網絡。千絲萬縷的銅線中,還藏著黃浦江、蘇州河的蜿蜒形態,極具巧思。

工作人員介紹,這幅作品從顏色到工藝都是精挑細選:綠色寓意港口城市,是船塢銹蝕所呈現的色彩,也常常用于近代建筑裝飾,金色代表典雅,是中國傳統色彩,二者結合凸顯上海氣質;粗線不一的銅線與節點是用傳統手工藝銅蝕刻法,花費數月打磨而成。

左轉進入序廳中央,視線會被懸掛上空的一組巨型8K環幕吸引,循環播放題為“上海印象”的城市畫卷。另一側墻壁集中展示了上海自1931年至2017年的6輪城市總體規劃介紹。

二樓“人文之城”展廳以圓為設計元素,空間以淡橙色詮釋溫度和記憶,展示紅色文化、江南文化和海派文化。春陽里、步高里、張園、曹楊新村等微縮模型栩栩如生,朱家角模型還特地放大了放生橋區域的場景,把細節生動演繹出來,讓外地游客也能感受到江南文化的特色。

觀眾還可以通過觸屏機器,了解上海的各條風貌保護道路。只需透過屏幕,觀眾就能“壓馬路”,感受整條馬路的街景和建筑風貌。

三樓“創新之城”展廳以放射條線為設計元素,空間以灰色詮釋科技感和未來感,展示上海新興戰略和數字化轉型成果。5D數字化城市沙盤就在這處展廳里,采用數字孿生理念,以垂直呈現方式,構建了可交互的混合現實場景。

四樓“生態之城”以網絡狀為設計元素,空間呈現綠色。地上有一條藍色河流緩緩流淌,時而能看到中華鱘等生物“出沒”。在高低錯落的“地勢圖”上,只需撥動一個按鈕,紅、黃、藍、綠光隨之交錯變動,2000年前、4000年前,乃至2萬年前,長江河口的演變情況盡收眼底,演示沙盤生動地展現上海的成陸過程。

探索專業展館轉型

作為業內“元老”,上海城市規劃展示館通過改造升級來探索專業展館的轉型之路。時至今日,規劃展示場所在全國各個城市已經十分常見,但普遍缺乏人氣,不少甚至陷入投入大、產出低、參觀少的困境。

為了提升競爭力,上海城市規劃展示館從數字化、人性化和互動性等方面著手,用世界語言講好中國故事。

展館老沙盤展示的上海區域只有核心區的100平方公里,如果要全景呈現整座城市,不僅需要一比一擴建展館,還要打通整個樓層,甚至會占用外部空間,這才能放下全上海的模型。設計團隊另辟蹊徑,采用數字化手段重新定義城市沙盤。館內的5D數字化沉浸式城市沙盤被譽為“會生長的數字沙盤”,底板基于上海全城地理信息數據,是上海數字化轉型的成果展示。目前,沙盤還在不斷優化中,未來可以全景呈現上海現狀面貌。

和以往不同,展館針對不同需求設計了個性化游覽線路。一樓展廳增設的導覽機可以為觀眾提供30、45、60和90分鐘的導覽線路。游客可以根據自己的偏好選擇相應推薦,還有一臺導覽機可供殘障人士使用,屏幕更大、位置更低,即便坐在輪椅上也可方便觸摸。

二樓展廳的城市實驗室成為專業人員和普通市民的“吸鐵石”,提高公眾參與度。專業規劃查詢區可以提供全球最前沿的規劃咨詢、全球一流城市發展成果,以及上海公開規劃數據庫,準確、權威,就像一個閱覽室。青少年可以通過有趣的“角色扮演”來體驗城市規劃的過程。

記者了解到,上海城市規劃展示館展陳內容不會一成不變,而是會持續深化,深入挖掘規劃背后的圖紙、手稿和故事,使它不單單是一座城市規劃的展示館,更要成為一座城市規劃的博物館,真實、全面、厚重地反映城市的發展歷程。

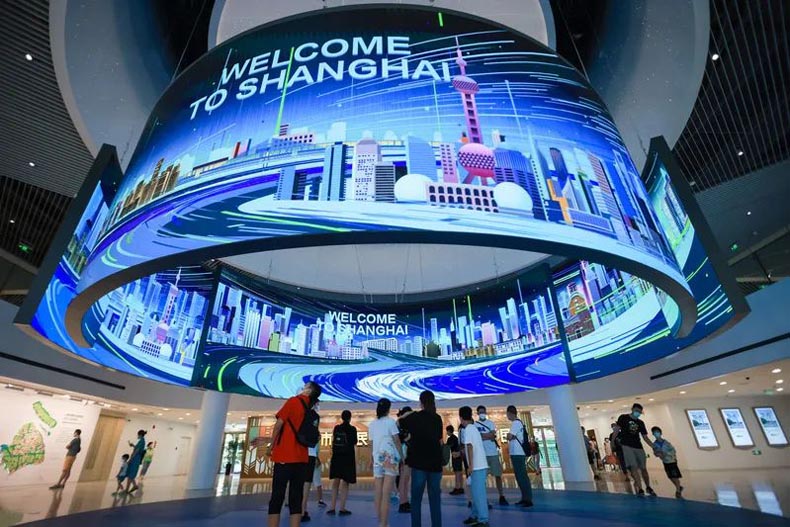

▲ 展館大量運用數字化技術

城市更新示范案例

上海城市規劃展示館位于人民廣場風貌保護區,改造設計團隊決定以點位帶動整體片區的風貌提升,打造從地上到地下的一體化城市更新示范案例。

例如,地下一層全部改為臨展廳等公共空間,與地鐵間的地下通道在正式開館后開通。記者從設計團隊華建集團華東建筑設計研究總院獲悉,為了保持在風貌區里的協調性,展館外觀最大化地保持建筑的形式、高度、體量和色調,同時兼顧到節能環保設計要求。在投用之后,展館的設備數據、建筑狀態可以3D可視化呈現,讓工作人員直觀看到建筑的運維狀態,全館硬件設施還采用了智能化系統。

建筑本體也更“綠色”,提升了建筑能效水平。設計嚴格控制建筑運行能耗和二氧化碳排放強度,按三星級綠色建筑的規定,建筑外墻和屋面保溫系統、玻璃幕墻系統全部更換;建筑頂部造型是四片白玉蘭花瓣,設計團隊利用這一傘狀曲面造型,在內側設置近200平方米薄膜太陽能光伏組件;在景觀設計中,還增加了落水管斷接、透水鋪裝、高位花壇、雨水花園、管網調蓄和室外蓄水池等設置,實現了中心城區既有建筑的海綿化改造。

會員登錄

會員登錄