今年7月,河南省多地遭遇極端強降雨,鄭州更是遭遇百年不遇的洪澇災害。現在,鄭州市區的澇漬已逐漸消退,但留給這個城市的傷痛尚需時間療愈。

災后恢復與重建工作雖正在推進,但有不少人提出,我們應該檢視此次天災中暴露的防洪排澇問題,以避免更多災難的發生。

然而,在江西省贛州市有那么一座被譽為“千年不澇”的城市地下排水系統。

北宋之前,贛州古城常年飽受水患,直至宋熙寧年間,劉彝擔任虔州知軍時,他在前人的基礎上,“作水窗十二,視水消長而啟閉之,水患頓息”,并根據街道布局和地形特點,采取分區排水的原則,完善了兩個排水干道系統。由于兩條排水溝的走向形似篆體的“福”、“壽”二字,故名福壽溝。

福壽溝自初建至今已歷近千年,由于其依據贛州古城的獨特地理特點形制的科學性、合理性和實用性,使得贛州古城常年不澇,至今還在使用。

因此,它成為中國古代城市地下排水系統的樣板,受到了世界的關注;其科學理念對現代城市建設,具有一定的借鑒價值!為了了解這 “千年不澇”的秘密,當地政府還為此建造了福壽溝博物館,那么跟隨小編一同去一探究竟吧!

國內唯一的地下排水系統博物館——福壽溝博物館占地12593平米,建筑面積10871平米。博物館內展示著福壽溝的修建背景、結構組成、建造技藝、科學原理。讓游客充分感受贛州先民精益求精的工匠精神,見證人類古代水利史上不可復制的歷史奇跡。

值得驚訝的是!本次博物館首次展示了一段已挖掘并還在正常使用的福壽溝遺址,讓游客能夠零距離感受贛州先人造溝、治水的高超智慧。

福壽溝因排水溝的走向形似篆體的“福”“壽”二字而得名,是我國古代基礎的城市下水道工程,是當時一項重大的發明與創舉,也是世界上最早的城市下水道。這一套近千年前古人創設的地下排水系統,是一個至今還在發揮作用的“活文物”,更被譽為千年不朽的“城市良心”。

在展陳設計上,我們巧妙利用鏡面、投影、結構、藝術裝置等互動體驗方式,沉浸式虛擬漫游,給大家帶來了一場“真實”的穿越之旅!

動人的治水故事

福壽溝博物館共分為三層,地上兩層,地下一層。大廳色彩明亮,氛圍溫馨,風格雅致,打破了傳統的冰冷展陳模式。二層主要是博物館的特展區、研學區、辦公區,一層及地下一層是主要的展陳區域。

展陳區域由序廳、福壽溯源、福壽智慧、海綿城市、他山之石、傳承后記六大部分組成。

序廳

走進序廳,映入眼簾的是贛州老城區的城市投影沙盤模型,模型展示了贛州城四周環水、形似龜背的地勢。

這里,小編手里還有一個有趣的傳說!話說贛州城底下有一只神龜,每逢下雨整個城市就會浮起來,使百姓免受水患。神龜自是沒有,奧秘就隱藏在“龜背”上閃爍的燈光里,這便是大名鼎鼎的福壽溝——古人打造的地下排水系統,正是它保護贛州城千年不澇,守護一方百姓平安。

福壽溯源

贛南地區作為一個相對獨立的地理單元,向東是與福建交界的武夷山脈,向南是與廣東交界的南嶺,向西是與湖南交界的羅霄山脈。贛南水系由此從東、南、西三面發端,向贛州盆地匯合。

贛州古城位于章水、貢水交匯處,地勢低洼,雖為交通便利、易守難攻之地,但雨季來臨時,拒外水、排內澇成為城市面臨的一大難題。

“福壽溯源”展廳空間布置和贛州水系走向相似,游客仿佛沿著章水河道前行,“兩岸”以藝術模型和動畫影像展現了贛州城市發展史上有著重要影響的幾位主政者及其故事。

從東晉高琰建城、唐末盧光稠擴城到北宋孔宗翰固城、劉彝修筑福壽溝,再到清代文翼、魏瀛復修,一座城市的發展史與本地官民治水史交相輝映。

北宋嘉祐年間,虔州(今贛州)知府孔宗翰伐石冶鐵、澆筑城墻,以防汛期河水倒灌。高大結實的城墻擋住了城外的洪水,但城內積水也被堵住,較易出現內澇。

熙寧年間,理學家兼水利專家劉彝主政贛州時,精心設計、修建排水系統,“造水窗十二,視水消長而啟閉之,水患頓息”。展區中央矗立著一座劉彝的雕像,手執書卷,身側立一鐵鏟,體現了“知行合一”的精神。

精巧的排水系統

福壽智慧

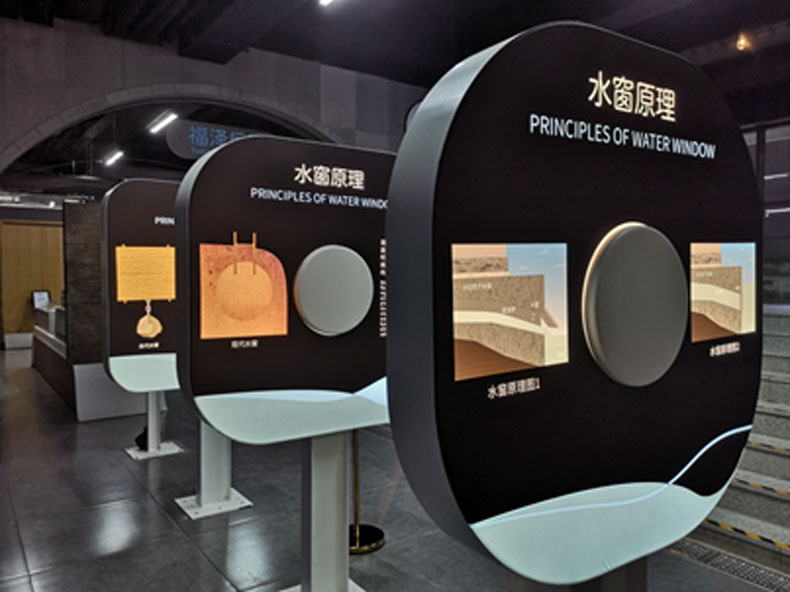

步入地下一層展區,小編首先被一排拱形光門吸引。福壽溝的縱剖面是高1米到2米不等的拱形,磚拱結構能增強溝墻的受力,使用壽命比較長。

走進一段拱形隧道,仿佛進入福壽溝內部參觀。溝內部分磚石上刻有“福”“壽”字樣。這樣的銘文磚在考古挖掘中確有發現,福壽溝的命名也與此有關。穿過隧道只見展區墻壁上掛著形似銅錢、大如井蓋的裝置,這就是福壽篦子,類似于現代的濾水井蓋。

福壽溝經過之處,路面上或民宅中都分布著大大小小的銅錢狀的排水孔,將水排入溝中。福壽篦子兼具功能性與藝術性,銅錢造型體現了中國古代的吉祥文化。

一個按照1∶1比例打造的懸空沉井引起小編注意。福壽溝穿沉井而過,沉井比溝體深30厘米左右,過水時可讓水中的泥沙、石塊、樹枝、垃圾等沉積下來。

懸空沉井下方的透明展柜內放置著獅子扒等清淤工具。運用這些工具,打開井蓋就能清理溝里的沉積物,不必深入溝體內部,極為方便。

城內三大池塘和幾十口小塘通過福壽溝連為一體,有調蓄、養魚、污水處理利用的綜合功效,形成了一條生態環保循環鏈。

最后展示了福壽溝的核心裝置——水窗。水窗是一項極具智慧的設計,原理卻很簡單:當江水水位低于水窗時,下水道的水力就將水窗沖開,水排入江中。

反之,當江水水位高于水窗時,在水壓作用下水窗自動緊閉,以防江水倒灌。

有趣的交互體驗

在博物館中,不時可以看到不少游客體驗各種多媒體和互動設備,玩得不亦樂乎,久久不愿離去。

鑒于館藏文物的特殊性,我們引入了360度環幕影院、3D投影、手勢交互系統等科技手段,為游客帶來豐富有趣的互動體驗。

在博物館一層的環幕影院,水墨畫風格的影片講述了贛州歷史上的治水故事。地下一層展區,大型藝術城樓3D Mapping秀炫麗上演。火紅的鐵水從湧金門城墻上澆灌而下,再現了北宋時期澆筑城墻的場景。福壽溝內水流奔涌,過度龍橋至城墻上的水窗,再排入河中,排水的過程和原理一目了然。

贛州八景展區,站在投影地圖上,踩到一處景點,旁邊的電子屏便會顯示景點的圖片和文字介紹。水塘沙盤前也有互動裝置,點擊屏幕上的某處水塘,沙盤上相應區域就會亮燈,閃爍的藍色光斑顯示過去和現在水塘面積和位置的不同。

游客還可以體驗模擬無人機探索之旅,通過手勢控制無人機在福壽溝內的飛行方向和速度,飛行過程中可以停下來,仔細考察溝內的銘文磚。

除了全面展現福壽溝的歷史、文化、科學內涵,博物館內還有古今中外一些較為先進的排水設施的介紹,如北京故宮排水系統、東京排水系統、巴黎排水系統等,同時還向觀眾展示了現代贛州海綿城市建設情況。

當河南省特大暴雨內澇的新聞傳開時,大家會驚訝贛州福壽溝這一古代水利工程,在驚嘆之余,譽之為“罕見而珍貴的地下迷宮”和當代城市建設文物古跡中“孤品”,在九百多年前的北宋朝代,當時的經濟、科學技術條件下,能夠完成這樣一項規劃設計合理,科學技術含量較高,投入和工程量巨大,設計復雜,建設工程周期長的市政工程,的確是一項了不起的壯舉!