5月18日上午,由四川省文化和旅游廳、四川省文物局主辦,四川省博物館學會、四川博物院承辦的“5·18國際博物館日”四川主會場在川博舉辦。四川博物院最新改造完成的“遠古四川——史前時期的四川”常設展覽也在活動現場正式揭幕。

此次展覽共包含文物340余件,12個互動多媒體和7個場景,共同勾勒出遠古人類如何在此繁衍生息、遷徙交融,以及如何孕育遠古四川早期文明的鮮活圖景。

四川博物院

| SICHUAN MUSEUM |

四川博物院始建于1941年,至今已有80余年歷史。現有院藏文物35萬余件,其中珍貴文物5萬余件。2009年,四川博物院新館落成。新館占地88余畝,是西南地區最大的綜合性博物館,在全國公共博物館中占有重要地位。

博物院目前擁有14個展廳,總面積12000平方米,包含書畫、陶瓷、工藝美術等10個常設展覽,還有4個臨時展廳。此次展覽是四川博物院新館開放后首次推出的全新常設展,也是四川首個史前文物展。

展覽欣賞

| EXHIBITION APPRECIATION |

“遠古四川——史前時期的四川”展位于四川博物院原二層的青銅廳,展廳面積約750㎡。展線約250米,共由《走出洪荒》《文明星火》《平原筑城》三個單元組成。

在設計理念上,展覽注重了歷史性和科學性。在視覺表現中,展覽既注重了對重點文物的展現,也加強了場景帶入感和展廳光環境的營造。同時,運用高科技手段,全面、直觀地詮釋了遠古四川的豐富文化。

序廳 | LOBBY

四川盆地西靠青藏高原,北依秦巴山地,東連長江三峽,南臨云貴高原,如此完全閉合的地理環境全世界都少見。因此,人們通常以為四川盆地自古偏遠閉塞、與文明無關。

序廳照片

然而,復雜的地貌、多樣的生態、富集的資源,成為遠古人類選擇此地繁衍生息的緣由;而一系列的考古發現,讓世人看到了一個“閉而不塞”的盆地史前文化。從舊石器時代早期到新石器時代晚期,不斷遷徙交融的遠古人類,創造出了四川盆地的早期文明。

序廳照片

序廳以巨型沙盤結合視頻,向觀眾概括介紹了四川盆地的地貌和豐富的史前時代遺存。新穎的互動系統,帶給觀眾新鮮的體驗以及了解遠古四川的興趣。

第一單元 | UNIT 1

《走出洪荒——舊石器時代》

該單元以川西高原手斧、資陽人頭骨化石(復制品)等珍貴展品為主,展示出數十萬年前到數萬年前遠古人類在四川盆地的生存圖景。

川西手斧

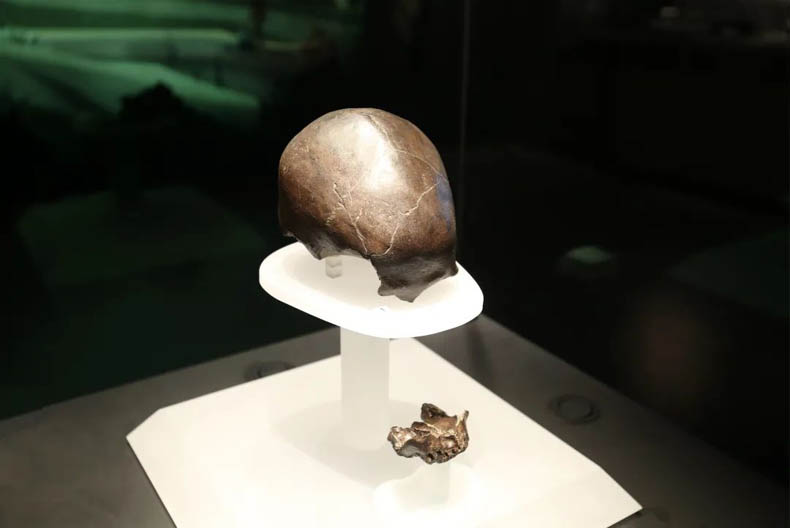

其中,“資陽人”頭骨是新中國成立后首次發現的古人類頭骨化石。

資陽人頭骨及其上頜骨

展廳內還表現了遠古人類逐水而居、以洞穴為家的生活習性,通過場景復原的方式,讓觀眾感受到古人類是如何在巴山蜀水之間群居生活、勞作生產、不斷適應大自然的。

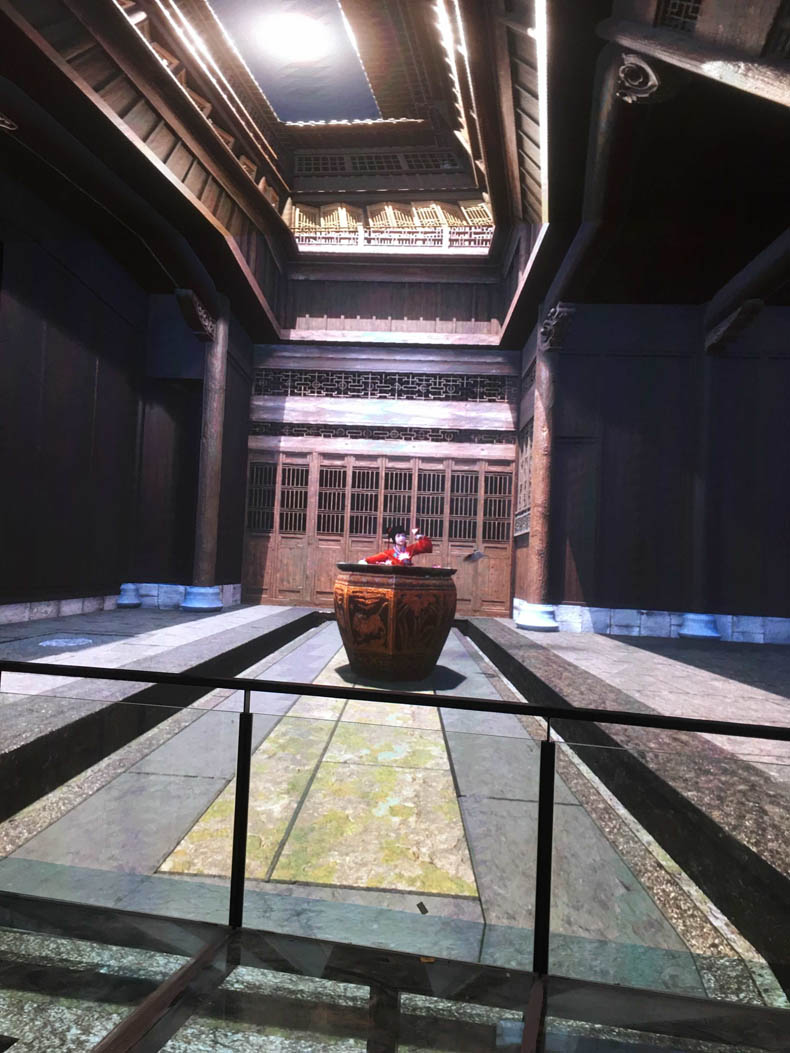

回龍洞洞穴場景復原

第二單元 | UNIT 2

《文明星火——新石器時代》

該單元將重點放在展示這一時期四川文化面貌的豐富和復雜上,并通過場景復原集中表現了四川盆地史前先民的生產生活。

展廳中盆地西北-西南-北緣-東部的文物展示

新石器時代,不同文化背景的族群跋山涉水,在盆地周邊形成了多個各具特色的文化圈。最終,不同的文化如河流般匯流在成都平原,醞釀出文明的曙光——寶墩文化。

寶墩文化的稻作場景

第三單元 | UNIT 3

《平原筑城——古蜀文明開篇》

該單元主要講述了新石器時代晚期,不同的文化在成都平原匯聚后,適應了平原氣候溫潤、物產豐饒的自然條件,進而文明進程加快,形成了龐大的古城址群——寶墩文化古城址群。

寶墩文化禮儀建筑

成都平原史前城址是迄今為止,我國西南地區年代最早、規模最大、分布最密集的史前遺址群。它與陜西石峁古城、山西陶寺古城、湖北石家河古城齊名,是我國新石器時代晚期的重要古城址群,為研究成都平原文明起源的進程提供了基本的考古學材料。

古城址群互動體驗

展廳通過大型互動墻對寶墩古城8個古城遺址的信息查詢,使觀眾能夠了解其各自的特點。

尾廳 | TAIL HALL

《三星伴月》

四川盆地自有人類活動以來,經歷了漫長的發展后,不同族群的人們在成都平原匯聚,到寶墩文化時期出現了盆地最早的古城址群,并成為長江上游獨具地方特色的史前文化中心。

三星伴月

繼寶墩文化之后,三星堆文明在成都平原崛起,不斷吸收、融合周邊文化的積極元素,最終醞釀使古蜀文明與黃河流域的其他早期文明并輝,成為中華文明多元一體的重要組成部分。

結 語

| CONCLUSION |

“遠古四川——史前時期的四川”展在視覺表現上主題鮮明、富有創意,風格個性化、藝術化,尤其是多元化的展示手段,使觀眾既可以身臨其境,又不失新鮮感。

未來兩年,四川博物院還將根據實際條件對展廳進行有計劃的提升改造,努力為前來參觀的觀眾提供更好的觀展體驗,展示四川文物,傳播四川文化。