鄉愁是什么?對于遠離家鄉的人來說,也許是故鄉的一幢老屋、一棵大樹、一條小巷。但若走進洛城的村莊,你便會發現,原來,鄉愁還可以“裝”進村里的“村史館”。

目前,洛城街道已有洛西、屯西、飲馬、韓家牟城、東斟灌等村規劃建設了不同風格的村史館,成為留住鄉愁、凝聚人心、傳承文明的重要窗口。

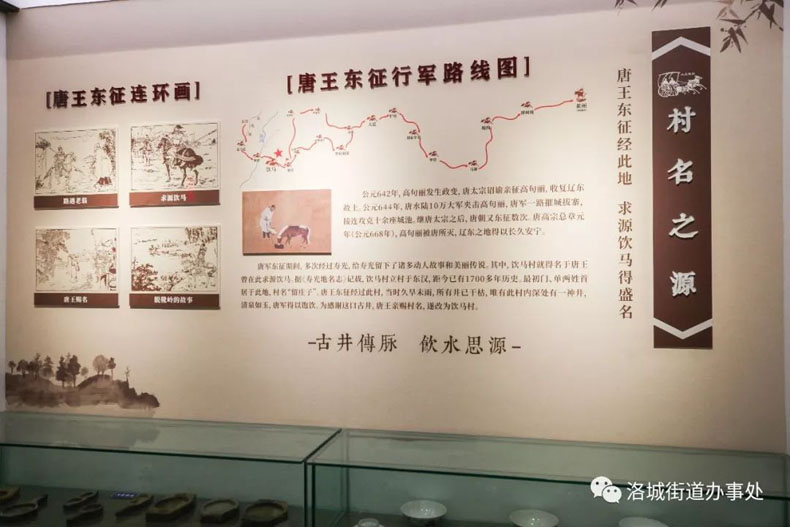

飲馬村“鄉村記憶館”以“人文飲馬,幸福知源”為主線,共分為四個板塊,通過展示飲馬村的村名之源、人文之源、奮進之源和美麗之源,引導飲馬子孫追根溯源,知恩圖報,共同創造美好明天。

據考證,公元642年,唐王率領十萬大軍行至“留莊子”(飲馬村的曾用名),久旱未雨,水井早已干枯,唐軍正在四處尋找水源,在一位白發老翁指引下,唐軍順利的找到了村內一處隱秘的水井,軍士戰馬飽飲一頓,士氣大增,之后連番作戰,大獲全勝。唐王親賜村名,改為飲馬村,沿用至今。

鄉村記憶館內陳列著村里的一些書籍實物,還有一些是村民們無償捐贈的傳統農耕農具、老式生活用品,生動還原了昔日的質樸村風,詳細記述了生產力發展、生活習慣演變的歷史脈絡,它們見證了村莊翻天覆地的變化。

隨著飲馬奮進史、大棚發展史、手工業史、文藝傳承史等各個環節的展示,讓村民們在一幅幅展圖中,感悟歷史、記住鄉愁。

來到洛西村黨群服務活動中心,該村的村史館就建在這里。村史館通過“我從遠古走來”“我書香傳子孫”“我奔跑在奮斗中”和“我擁抱新的未來”四個篇章,講述了洛西村的發展變遷,展示了洛西村的傳統文化和精神文明建設。

村史館的墻壁上展示著精美的圖文資料,一幅幅承載著該村歷史變遷、經濟社會各項事業蓬勃發展的圖片映入眼簾。

其中有專門講述該村歷代名人的勵志故事。在“奮斗的標兵”這一欄中,展示了村里的第一個萬元戶、第一個新村建設捐款戶、第一個村莊改造簽訂協議的戶、第一個帶頭公墓搬遷戶等等,不僅喚起村民對先輩創業不易的感慨,更激發村民對當前美好生活的珍惜。

“就是期望能通過這些人物,這些故事,來激勵村里的下一代,尤其是從村里面走出的鄉賢名人,更是激勵著一代又一代人砥礪奮進,為家鄉建設貢獻力量。”村黨支部書記劉文喜自豪地說。

韓家牟城村的“漢字文化館”通過梳理歷史,展示文字變遷,為群眾提供了一個延續歷史文脈、回憶田間鄉愁的好去處,這不僅僅是一個展示館,更是人們的精神家園。

漢字文化館建成之后,明顯感受到了村民的自豪感,有外地親戚或游人來參觀時,他們甚至會主動做向導和解說。

漢字文化館建成之后,發揮著教育基地的作用,每年寒暑假或者節假日,村里都會組織活動,讓村里孩子們前來參觀學習,周邊學校的小學生也來這里搞研學活動,了解漢字文化的發展歷史。

屯西村“村史館”則以村莊的拆遷改造為主線,對需要保存、紀念的物品和影像資料,進行收集整理,從村莊由來、村莊變遷、大事記、重點人物等多個方面,全方位、多角度地反映該村城中村改造的發展變遷。

同時,突出黨建領航,展示村莊變遷,讓村民切實感受到,在黨組織的帶領下,屯西村的華麗蛻變。

“村史館融入了村莊的鄉情記憶,見證著我村的發展歷程,它會帶著記憶,與村莊同發展、共繁榮。”屯西村黨支部書記葛茂學說。

洛城街道將村史館建設與鄉村振興、黨性教育、文明實踐、美麗鄉村建設等融合發展,堅持規劃引領,突出頂層設計,突出鄉村特色,把村史館打造成人們的精神家園,更成為鄉村文化建設一道風景線。