隨著經濟全球化,企業間的競爭日益激烈。展館,作為一個文化積淀的代表建筑,對于全球企業或者當地企業文化的區域化構建,有著重大意義。

我國目前有2200多座展館,其中1500座屬文化、文物管理系統,其余則是行業,協會,有關部門,個人等興辦,類型涉及科學、地質交通、煤炭、金融、消防、煙酒等眾多領域。我國真正意義上的第一個企業館應該是1983年建成的中國煤炭博物館。其后又陸續建立了一系列的企業展館,遍布全國各地。

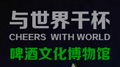

近幾年,聯想,海爾,青島啤酒等一大批強勢企業已經擁有了自己的企業展館。美特斯邦威的服飾文化展館、五糧液酒文化展館等眾多企業展館的建成更是推動了民營企業興建展館的熱潮。

對于企業來說,企業展館的籌建對企業自身宣傳有著十分顯著的效果,但同時也存在另一個問題,就是展館的運維費用。大多企業展館都無法實現盈利,導致企業放棄對展館的維護。導致這現象的原因主要有兩個——體驗,體系。

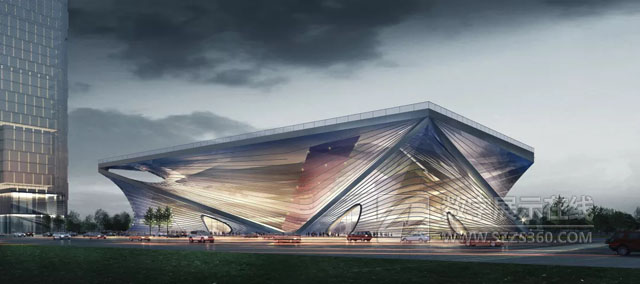

在審美多元化的趨勢下,單向的藝術展示和傳播方式已經不能滿足人們的精神和視覺需求。展館若想能發揮其魅力,并吸引觀眾,就必須打破單一、靜態的展示。而互動技術作為打破靜態展示最好手段,也愈發受到企業的重視,并在展覽館中廣泛應用。

目前企業展館已全面進入4.0時代,不僅僅需要的故事,通過視覺設計與計算機高科技的結合來引導人們融入所展示的環境中,讓觀眾在互動娛樂體驗中真正了解企業的文化。當你的展館有了獨特的互動體驗內容,能夠成功吸引眼球,消費者才有出門的動力。

當然有了體驗還不夠,我們還需要體系。體系包含多方面,如展館的運營,維護等。對于企業而言,更關心的是展館的運營,說白了運營的好壞直接影響著展館是否能夠帶來收益。故宮博物館大家一定不陌生,其2017年文創產品銷售額超過10億元。它瞄準的是投資文化產業作為長期的效益和生命力,讓參觀者與品牌進行一個互動從而使參觀者對品牌有更深的印象,并從中實現盈利。

但是企業在做展館時也會遇到各式各樣的約束和誤解。比如為了審批簡單、財務方便,都愿意把一個大項目整體外包出去,卻不考慮單項分開招標能給展館帶來的好處,大項目只有大而全的公司能接項目,小而精的企業拿不到項目;大而全的公司很多接手之后會把不擅長的又外包出去,效果可想而知。

再如財務評審部門不了解展館所需服務的特殊性和專業性,將其等同于普通市場行為,不合理縮減預算,影響工作的品質,也制約行業專項服務發展。特別是在展覽上,經常有很多虛擬項目、程序開發項目被砍,高品質必然需要高投入,一味的消減預算,必定會降低展館自身的質量。

事實上,任何一個企業展館的主要目的就是讓參觀者對自己的企業品牌歷史、發展以及品牌理念有一個非常深入和清晰的了解。企業展館的運營并沒有你所想的那么困難,展館空間本質上就是一個工具,策展團隊本質上就是以館為筆的匠人,而你欠缺的可能只是一位適合你的執筆者。企業展館作為一個長線回報行業,需要的不僅僅是企業投入資金,還需要專業的展館設計團隊制定一系列的運營體系,才能贏得更長遠的發展。