摘要: 借助科技文化融合的力量,朝陽規劃藝術館建造了一間“城市數字會客廳“,這或許已經重新定義了公眾與規劃館之間的關系。

城市工業遺存的再利用已經不是一個新鮮的概念,最為人熟知的莫過于德國魯爾區的工業文化景觀。19世紀中葉,魯爾區曾是是德國以及世界最重要的工業區,但在上世紀五六十年代以后,面對工業重污染的滿目瘡痍,以及信息時代的悄然而至,大批煤礦和鋼鐵企業進入關閉狀態,曾經有多繁榮,后來就又多落寞,德國昔日的心臟地帶逐漸衰落。

改造前的德國魯爾工業區

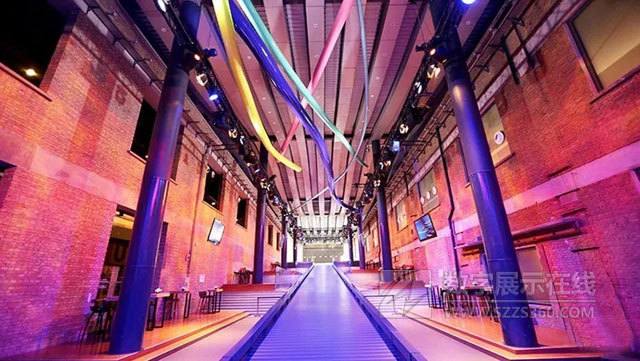

改造后的德國魯爾工業遺產地景

對于重工業區的治理改造,通常的理念都是“在城市中引入自然”,如新建大型的綠地公園。但魯爾區改造者認為,城市需要的不再是自然化,而是地域化。“修舊如初”的改造思路,讓當時的魯爾改造者重新認識到工業遺產也可以是一種文化地景:保留關鍵工業景觀的魯爾區,搖身一變成為了融旅游度假、科學展覽等為一體的綜合文化空間。亦成為工業毒都向文化之都轉變的典型代表。

類似的還有瑞士溫特圖爾的原Sulzerareal鋼廠、美國紐約的高線公園等。如此一來,世界各地都產生了一批具有獨特“反差式”美感的城市地景,它們在工業遺產硬朗的框架下,涌動著如水的活力,從而在城市更新的進程中,形成新的文化地標。

工業遺產“騰籠換鳥”之后有更大的想象空間

這也是北京市朝陽區近20年來一直在做的事情。朝陽區作為北京市曾經的紡織、電子、機械、化工、汽車五大工業基地,老舊廠房資源豐富:798、751、萊錦、郎園、塞隆、吉里、競園、齒輪場等57家老舊廠房,已“騰籠換鳥”變身文創園區,且各有各的出路。

比如由藝術家自發聚集發展的“798模式”、產權方與專業機構聯手打造的“751模式”、國有企業組建新運營團隊進行整體改擴建的“萊錦創意產業園模式” 等。而我們今天故事的主角,是首都唯一一處“雙遺產”改造再利用項目,亦由政府直接投資建設并運營管理的:朝陽規劃藝術館。

它的前身既是北京市燕山燃氣用具廠,也是2008年奧運會沙灘排球主賽場的附屬用房,如今已成為朝陽區的一處“秘密花園”:朝陽規劃館藝術館鬧中取靜,潛藏在綠意盎然的朝陽公園東側,茂密的爬山虎下掩藏著昔日工業斑駁的紅磚墻。

楊軍館長在成為規劃館的掌舵人之前,是一名專注于數字技術與創意設計的策劃人,他像創造藝術品一樣經營著規劃館。為了不讓規劃館落入孤獨的、有距離感的俗套,他用八年的時間,推動規劃館從單一的“展覽”走向多元的“藝術”:論壇活動、新品發布、時尚慶典、藝術策展、產業園區等不同形式的文化功能在同一空間聚集、碰撞與發酵,形成一個全新的文化活動集聚地。

由三座老廠房排列出的大型T字空間:朝陽規劃藝術館T-space,是國內目前最大最長的T形臺

然而,朝陽規劃藝術館所不為人知的,是它的立館之道:用科技講述朝陽故事。朝陽規劃藝術館是一個不折不扣的“技術控”,可以說,科技融和創意才是它的DNA,這也是為業內人士所稱道的“朝陽規劃藝術館模式”。

當普通觀眾也可以參與數字化城市管理

“一所老房子,用最新科技講述朝陽故事”,這是朝陽規劃藝術館的品牌愿景,并由此形成了一套完整的話語體系:挖掘歷史、留存記憶、展示規劃、分享經驗。為達到更好的傳播效果,朝陽規劃藝術館在靜態的展覽之余,增加了更多交互性的展示窗口。

通過數字交互長卷“通惠河攬春圖”,公眾可以以互動形式,深入了解“網紅河”通惠河的漕運文化,“穿越”在歷史人文故事河發展軌跡;

“時光輪”用9部影片,呈現朝陽區自1958年建區以來從農業、工業到現代服務業大區的變遷以及群眾文化活動的演變;

用HoloLens可穿戴式移動交互終端,基于物理沙盤加載虛擬圖像,構成可交互的3D全息場景;采用朝陽規劃藝術館App的AR導覽系統,把小手冊上的平面陳列升級為虛擬場景疊加現實世界的交互形式;透過VR眼鏡體驗超現實的文化景區漫游……

國家文化產業創新實驗區MR演示

然而這些還遠遠不夠,朝陽規劃藝術館想做的,是自主研發更多領先的數字創意產品。

“過去五年一更新的區域數據,現在可以實時更新。”

朝陽區是住建部數字化城市管理及智慧城市建設第一批試點城區。朝陽區的數字化建設起步早、頂層設計相對成熟,有一定的管理經驗,從2005年開始經歷了從數量化城市管理到網格化二級閉環系統的五個發展階段,逐漸形成了人口、用地、建筑量、經濟、交通、企業等專題數據庫,并自主研發了全模式業務管理模塊和城市管理標準,形成了以現代科學技術為支撐的監督、管理、執法三權分離的管理經驗。

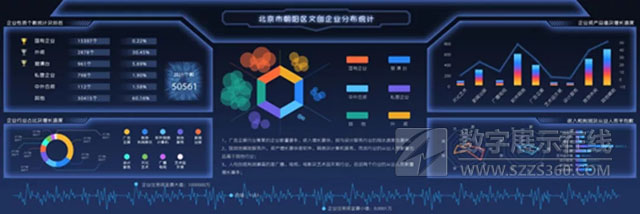

2010年,朝陽規劃藝術館推出全國首創的數字體驗產品“數字沙盤”,通過遙感、地理信息系統和三維仿真等高新技術建立起一個可交互操作的實時虛擬現實環境。2016年,朝陽規劃藝術館對數字沙盤進行了全面升級,推出朝陽·大數據展示中心,推出目的也是對上文中提到的朝陽數字化管理經驗進行展示。

基礎數據的信息,涵蓋了地理信息數據、社會經濟信息、規劃成果、影像數據等多源數據,在此基礎上,再對重點區域采集城市實景三維模型,用以展示數字園區、數字街區、數字景區以及數字文化遺產等不同領域的全面解決方案。

具體如何使用呢?

如果你是一名普通觀眾,面對巨型的折疊式大屏幕,只需要通過操作臺的簡單操控,就可以用“上帝視角”來觀察所處地區的變化:人口信息、經濟數據、產業分布、交通規劃等;

對于城市管理者,可以借由這些數據的分析結論,評估、預測朝陽經濟社會發展模型,支撐更精細化的城市管理。舉例來講,朝陽·大數據展示中心所展示的網格化管理信息系統,就是針對城市治理中的報警提示與督查督辦功能建立模塊,完成網格案件在街道層面的流轉處理,真正實現問題的有效監督和解決;

對于朝陽區域內星羅分布的文創園區,朝陽·大數據展示中心綜合GIS、大數據、機器學習等技術,給園區提供企業精準畫像,評估園區經濟發展狀況,幫助判斷產業集聚規律和趨勢,推動差異性的政策制定,提升園區管理效率;

而對于城市景區,諸如“集成指揮調度和管理平臺”的建立,可以在基于地理信息系統的統一界面下實現對各應用系統,如監控、票務、網絡、LED、旅游咨詢等的信息獲取、操作控制、信息發布,統計分析,解決智慧旅游中本地化服務集成的“最后1公里”問題。

理性的圖標數據之外,是更感性的影像傳達

運用原生3D拍攝、無人機航拍與360°全景等三種模式,朝陽規劃藝術館用5年的時間,打造了一個城市高清影像數據庫,成功拍攝制作了《朝陽最美24小時》城市紀錄片。影片記錄了鳥巢、水立方、國貿三期、首都機場等朝陽區具有代表性的現代化建筑和人文景觀38處,拍攝音像素材3000余小時,留存照片資料近2萬張。

延續《朝陽最美24小時》的創作思路,楊館長向鈦媒體透露,他們正在創作一部城市IP電影:《漫游朝陽》,電影講述了一個滑板少年的奇幻之旅,以卡通畫的手法,與CBD核心區、三里屯商業區、奧林匹克公園及大望京地區等12處代表城市建筑進行對話,以展示北京作為千年古都的時尚風貌。

《朝陽最美24小時》

“我們可以更直觀地看到建筑大師對這個城市的想法,比如望京SOHO,比如鳥巢,設計師對建筑的想法,就是對這個城市文化的認識。朝陽的景觀風貌更體現著北京的、中國的文化傳統,這才是一個城市規劃館應當講給公眾的故事。”楊館長說。

數字會客廳“約會”更多3D技術從業者

實際上,在2009年建館之初,朝陽規劃藝術館就提出打造國內首家3D體驗中心,如今,展館的智能化、人性化、體驗互動性的發展已經成為一種常態。

AR導覽

2010年,楊館長組織創辦“中國3D技術與創意博覽會”,這已經成為其最重要的年度品牌活動之一,在此基礎上,推出了城市3D體驗中心院線聯盟、3D集散中心、3D生態圈、數字創意產業產融聯盟等文創品牌,其主要目的在于建設產業協作平臺,不定時推出行業應用解決方案,發布數字創意的新技術清單。

去年朝陽規劃藝術館發布的數字創意新技術清單,包含圖形圖像、人機交互、成像投影、虛擬及增強現實四大類,列出電影虛擬化制作中的現場實時預演系統、數字虛擬演員系統、空氣投影技術、混合現實技術等23項技術,可應用在影視動畫制作、交互娛樂、虛擬現實、展覽展示等多個應用領域。

需求方可以按圖索驥,技術擁有方可以主動拓展推廣,這給他們搭建了一個可以共創的平臺。每年都在吸引大量的專業觀眾往返其中。另一方面,科技成果也被朝陽規劃藝術館自身所吸取,用于研發新的原創作品。但這同樣也在某種程度上,成為了規劃館的遺憾。市場化機制的缺乏,使規劃館的功能定位更多的停留在研發引領,而非產業推廣。

因此,朝陽規劃藝術館對于技術、規劃、文創團隊的建設,格外重視:

城市規劃是一項復雜的議題,不僅包含空間規劃,同時也是經濟規劃。團隊成員要能夠“上傳下達”,即要對頂層設計了熟于心,同時又能夠潛心研究,對照關鍵技術考慮如何應用落地,其實是不小的挑戰。

借助科技文化融合的力量,朝陽規劃藝術館建造了一間“城市數字會客廳“,這或許已經重新定義了公眾與規劃館之間的關系。

“城市規劃館的功能定位,已經沿著靜態展館—多媒體展館—體驗中心的發展路徑,進化成為第四代城市規劃館:智慧展館”,楊館長對鈦媒體說。在粉絲經濟和共享經濟背景下,第四代展館模式應基于O2O理念,引入主題性交互項目、虛擬社區及大數據的實時采集與展示設計,強調“技術共享,移動互聯”。

走在前沿的朝陽規劃藝術館,已經為全國各地的同類機構,打造了一個較為領先的“數字館”樣板間。對于普通公眾,涵蓋影視、藝術、公共文化等多個領域的文創活動,賦予他們更多享受城市文化資源的權利。藉由此,為他們打開新世界的大門:一個更國際化、更前沿時尚、更包容多元的北京朝陽。